Mit dem Fahrrad navigiere ich durch Zürich und werfe ein Netz von Routen aus. Was ich suche, sind Indizien für den Zustand dieser Stadt.

Meine Basis ist Schlieren, im unmittelbaren Westen von Zürich. Am Beginn der Strasse steht das Schild: Zürich zehn Kilometer. Das Schild trennt die Stadt vom Land und Wohnblöcke von Wiesen. Die Stadt Schlieren sieht aus nach wohnen, arbeiten und zur Schule gehen. Eingekauft wird vermutlich woanders. Touristisch verwertbare Perlen sind nicht zu finden.

Schlieren wandelte sich von einer Industriestadt zu einer modernen Dienstleistungs- und Technologiestadt. An dem Straßenbild lässt sich das nicht erkennen. Ich sehe Ein -, und Mehrfamilienhäuser umzäunt mit Grünflachen. Meinem Zimmer gegenüber hängt an einer Brüstung das Plakat „50 Jahre Siedlung Schlieren“.

42,8 % der Schliermer Bevölkerung sind Ausländer, auch das lässt sich an dem Straßenbild nicht erkennen. Es gibt an den Häusern keine Satellitenschüsseln oder andere Merkmale von Fremdheit. Dennoch ist Schlieren keine Top-Adresse und der durchschnittliche Schweizer will hier nicht wohnen. Die Stadt liegt im Limmattal und ist Durchfahrtsort. Dem Geräusch von Autos ist kaum zu entkommen.

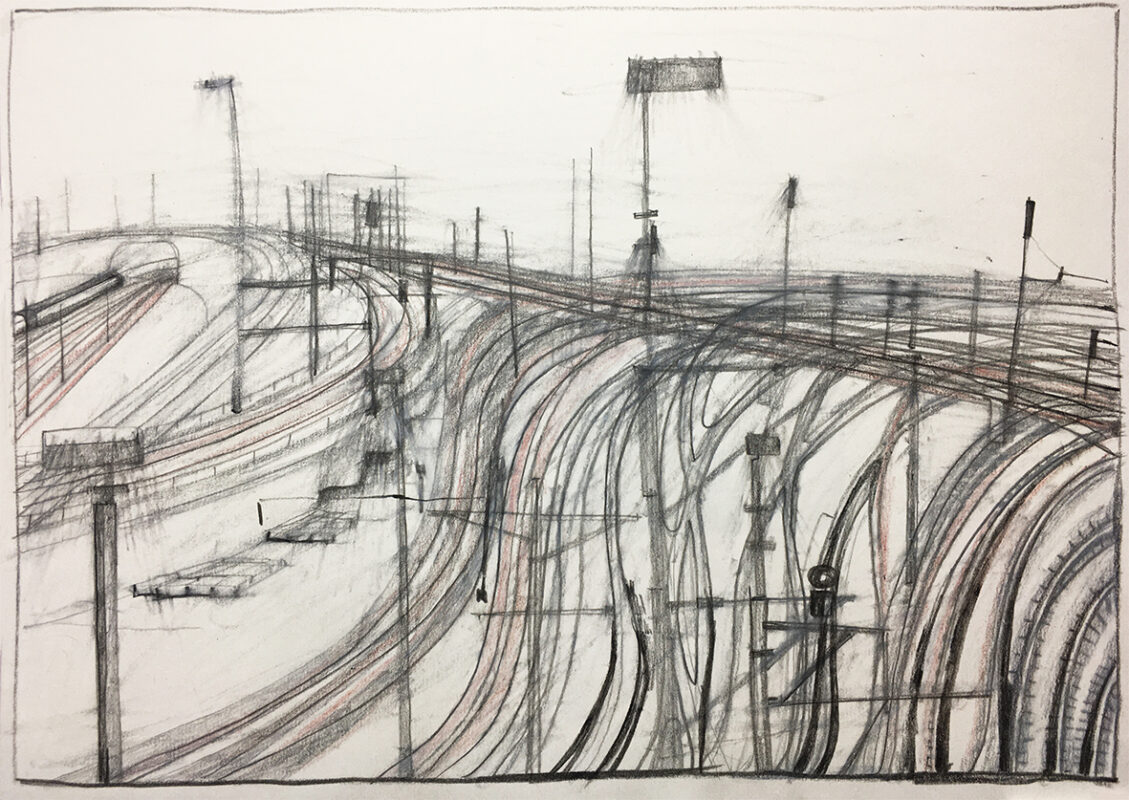

Ich sitze am Küchentisch und Blicke aus dem Fenster: Ein Magnolienbaum, Fenster, gläserne Balkonbeschirmungen, eine Hollywoodschaukel, drei Gartenstühle, ein Grill, zwei Schaukeln, eine Rutsche, der Eingang zu einer Tiefgarage, drei Nadelbäume, Wiese, Bahngleise und der Anfang eines Laubwaldes.

Es ist Ende Februar und das Land wird gerade aus dem Winter entlassen. Die Vorgärten, die ich mit dem Fahrrad Richtung Zürich passiere, sind gepflegt. Die Architektur ist sorgfältig in Stand gehalten, oder neu – der Unterschied ist für mich auf Anhieb nicht zu erkennen.

Neben den Eingangstüren ruhen ordentlich gestapelt Päckchen mit Papier. Eine dünne Schnur bindet die Stapel. Vielleicht sind es die Päckchen, die den Strassen etwas so Stilles und Besinnliches geben. Sind dies möglicherweise die Anzeichen einer kulturellen Identität, die bereits Charles-Ferdinand Ramuz vor Hundert Jahren diagnostizierte?

« Die Schweizer sind zweifellos ordentlich, sorgfältig, pflichtbewusst, aber sie sind auch engstirnig. Sie sind aktiv, aber innerhalb ihres Territoriums; sie kapseln sich ab, weil sie auf Ruhe bedacht sind. Und kann man nicht sogar sagen, dass sie dieser Ruhe, dank der sie so fleißig an der Perfektionierung ihres eigenen Haushalts arbeiten können, alles geopfert haben?»

Charles-Ferdinand Ramuz (1878-1947)

Ramuz Beschreibung könnte mein Anliegen, hinter die Fassaden der Ordnungsliebe und der territorialen Abgrenzung zu sehen, aussichtslos erscheinen lassen.

Während des Fahrradfahrens erscheinen unerwartet markierte Fahrradwege und verschwinden wieder.

Ich bin ein Beobachter dieser Stadt. Der Ethnologe Roland Girtler stellte die 10 Gebote der Stadtbeobachtung auf.

1. Du sollst einigermaßen nach jenen Sitten und Regeln leben, die für die Menschen, bei denen du forschst, wichtig sind. Dies bedeutet Achtung ihrer Rituale und heiligen Zeiten, sowohl in der Kleidung als auch beim Essen und Trinken. – Si vivis Romae Romano vivito more!

2. Du sollst zur Großzügigkeit und Unvoreingenommenheit fähig sein, um Werte zu erkennen und nach Grundsätzen zu urteilen, die nicht die eigenen sind. Hinderlich ist es, wenn du überall böse und hinterlistige Menschen vermutest.

3. Du sollst niemals abfällig über deine Gastgeber und jene Leute reden und berichten, mit denen du Bier, Wein, Tee oder sonst etwas getrunken hast.

4. Du sollst dir ein solides Wissen über die Geschichte und die sozialen Verhältnisse der dich interessierenden Kultur aneignen. Suche daher zunächst deren Friedhöfe, Märkte, Wirtshäuser, Kirchen oder ähnliche Orte auf.

5. Du sollst dir ein Bild von der Geographie der Plätze und Häuser machen, auf und in denen sich das Leben abspielt, das du erforschen willst. Gehe zu Fuß die betreffende Gegend ab und steige auf einen Kirchturm oder einen Hügel.

6. Du sollst, um dich von den üblichen Reisenden zu unterscheiden, das Erlebte mit dir forttragen und darüber möglichst ohne Vorurteile berichten. Daher ist es wichtig, ein Forschungstagebuch (neben den anderen Aufzeichnungen) zu führen, in das du dir jeden Tag deine Gedanken, Probleme und Freuden der Forschung, aber auch den Ärger bei dieser einträgst. Dies regt zu ehrlichem Nachdenken über dich selbst und deine Forschung an, aber auch zur Selbstkritik.

7. Du sollst die Muße zum “ero-epischen (freien) Gespräch” aufbringen. Das heißt, die Menschen dürfen nicht als bloße Datenlieferanten gesehen werden. Mit ihnen ist so zu sprechen, daß sie sich geachtet fühlen. Man muß sich selbst als Mensch einbringen und darf sich nicht aufzwingen. Erst so lassen sich gute Gesprächs- und Beobachtungsprotokolle erstellen.

8. Du sollst dich bemühen, deine Gesprächspartner einigermaßen einzuschätzen. Sonst kann es sein, daß du hineingelegt oder bewußt belogen wirst.

9. Du sollst dich nicht als Missionar oder Sozialarbeiter aufspielen. Es steht dir nicht zu, “erzieherisch” auf die vermeintlichen “Wilden” einzuwirken. Du bist kein Richter, sondern lediglich Zeuge!.

10. Du mußt eine gute Konstitution haben, um dich am Acker, in stickigen Kneipen, in der Kirche, in noblen Gasthäusern, im Wald, im Stall, auf staubigen Straßen und auch sonst wo wohl zu fühlen. Dazu gehört die Fähigkeit, jederzeit zu essen, zu trinken und zu schlafen.

Roland Girtler, 10 Gebote der Stadtbeobachtung

Um die Sitten und Regeln zu befolgen werde ich meine Kleider und Bettwäsche bügeln, etwas bedächtiger Sprechen und meine Überschwänglichkeit zügeln, Werte erkennen, wie die Zurückhaltung, die dem Gegenüber mehr Raum gewährt, ich werde mich über die Geschichte dieser Stadt beugen und erfahren, dass Zürich schon immer ein Juwel in der Berglandschaft war. Ich werde Hochschulen, Supermärkte und Cafés besuchen, Strassen und die Umliegenden Anhöhen von Zürich erkunden. Ich werde notieren was ich sehe, mich Vorurteilen hingeben, um sie wieder loszulassen. Ich werde daran scheitern Gesprächspartner wirklich einschätzen zu können.

Der Ethnologe von heute geht der Frage nach sozialen Akteuren und Strukturen nach. Die Methoden der Ethnologie wurden entwickelt um primär mit der Kultur vorindustrieller, aussereuropäischer Völker zu untersuchen. Die Kunst hat sich die Methode der Feldforschung angeeignet, um die daraus gewonnen Erkenntnisse in ein künstlerisches Werk zu transformieren. Der Künstler der sich auf eine Reise macht begibt sich auf eine Künstlerreise. Dem Typus der Künstlerreise haftet noch immer etwas Romantisches an, er hat sich aber verändert. Glaubte Horace Vernet, ein französischer Militär- und Historienmaler um 1840, in Algerien noch die Protagonisten der Bibel zu entdecken; und Delacroix in Marokko auf die Antike zu stoßen, so leben Algerier und Marokkaner inzwischen mitten unter uns. Der exotische Ort liegt nicht mehr in der Ferne, sondern hinter der Türe nebenan. Damit werden Künstlerreisen immer weniger Reisen in die Fremde, als vielmehr Reisen weg von der eigenen Gewohnheit.

Hakim Bey beschreibt drei archaische Reisemotive: die des Kriegs-, Handels- und Pilgerreisenden. Der Künstler entspricht vielleicht am Ehesten dem Pilgerreisenden, weil er/sie die Bewusstseinsveränderung sucht. Die Absichten des Pilgers sind immaterieller Natur. Der Pilger verlässt die „weltliche Sphäre“ seiner Heimat und begibt sich auf einen Weg.

Das Fahren nach und wieder zurück von nach hin und her Schlieren – Zürich hat eine gewisse Routine erreicht:

Über den Berg, um den Berg herum, den Berg hinunter und dann dem Tal entlang.

Im Tal entlang, die ruhige Strasse, die befahrene Strasse, oder den Bahngleisen folgend.

Die Bahngleise können früher, später oder gar nicht überquert werden,

überquert man nicht, dann fährt man um den Bahnhof herum, oder durchquert diesen mit dem Fahrrad laufend.